Titulos SP

Riccardo Giacconi

Los títulos y las cosas

2014

Giorgione, La tempestad, 1505-1508

Numerosos críticos e historiadores de la música han hecho notar el gran malentendido en llamar “Claro de luna” a la Sonata para piano n. 14, Op. 27 n. 2 de Beethoven. Tal título no oficial, que se difundió después de la muerte del compositor, despistaría la escucha de la sonata que, lejos de evocar un paisaje romántico, tendría más bien las características de una marcha fúnebre. Este y otros casos han suscitado mi atención desde que desarrollé una especie de obsesión por los títulos.

En la historia del arte, el título es una de las primeras estrategias de incorporación de la escritura al interior de la obra (junto con el dispositivo de la firma, con el cual comparte diversos aspectos). Se puede definir el título como un estrato de lenguaje que, aunque no haga parte (casi nunca) materialmente de la obra, se presenta junto con ella en una única configuración, instaurando con ella una relación dialógica constante, de la cual la experiencia estética se vuelve imprescindible. Una especie de simbiosis.

Tradicionalmente, el concepto de título y el de nombre se superponen. Hasta el Siglo XIX el título es, casi siempre, una formulación convencional para indicar el sujeto de una obra (como en los retratos) e insertarla en un genero pictórico o escultórico especifico: “Eros y Psique” o “Nacimiento de Venus” son ejemplos de una iconografía clásica; “Anunciación”, “Piedad”, “San Jorge y el dragón” de una iconografía cristiana; “El juramento de los Horacios” o “La coronación de Carlomagno” de la pintura de historia. Históricamente, el título (con frecuencia conferido por historiadores del arte más que por los mismos artistas) sirve para clasificar al interior de una historiografía o de una serie de técnicas de representación. Se trata de un atributo externo a la obra: un suplemento. En los marcos aparece abajo, como una cartela, una leyenda (una “cosa para leer”). Un cuadro como “La tempestad” de Giorgione (1505 – 1508) debe mucho de su misterio a la dificultad de nominar el sujeto representado. Tal dificultad es testimoniada por la escogencia (posterior) del título, que parece indicar en la obra el primer paisaje de la historia del arte occidental.

Diego Velázquez, Las Meninas, 1656

Este valor didáctico del título será generalmente el dominante hasta más o menos el Siglo XIX. Sin embargo, es posible determinar un primer interrogante de la relación dialógica entre título y obra con “Las meninas”(1656) de Diego Velazquez. El cuadro, como se solía hacer en la época, no fue titulado por el autor, y en el primer inventario que tenemos a disposición, fue indicado a través de la expresión “Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana”. En el inventario que la familia real española comisionó en el 1747-48, el título del cuadro era “La infanta Maria Teresa”: un misterioso error, ya que la figura central era, en cambio, la Infanta Margarita Teresa, su hermanastra. Según un crítico[1], el supuesto error se puede explicar con el hecho que Maria Teresa dejaría intuir su presencia (y su mirada) en el lado opuesto al punto de convergencia de las principales líneas compositivas. La infanta María Teresa sería, pues, la única que vería la escena tal como la ha pintado Velazquez: el conjunto reflejaría lo que ven los ojos de la única figura invisible del cuadro. En el 1794 el cuadro fue titulado “La familia del Señor Rey Phelipe Cuarto” (cuando, en realidad, Felipe IV y su mujer aparecen solo en un pequeño reflejo de un espejo). En el 1843, pocos años después de entrar en las colecciones del Prado, la pintura fue catalogada por primera vez como “Las meninas”(“las doncellas de honor”). Fue el pintor y crítico Pedro de Madrazo quién le asignó el título actual, localizando el sujeto del cuadro en las sirvientas, en vez que en la familia real. Hubo quiénes vieron en tal escogencia un reflejo de la actitud republicana de la Europa de la época.

Michel Foucault dedicó un detallado análisis a “Las meninas” en “Las palabras y las cosas” (1966), concluyendo que el argumento del cuadro es, de algún modo, la representación misma o, más precisamente, “la representación de la representación clásica y la definición del espacio que ella abre.”[2]. Si es el cuadro mismo el que pone en cuestión lo que está representado en él y sugiere la inversión entre sujeto y objeto, entre contenido y espectador, entonces la ausencia del título entra, necesariamente, a hacer parte de la obra. Por primera vez, el espacio (vacío) del título se convierte en un problema intrínsecamente estético, y esto es uno de los aspectos por los cuales “Las meninas” sería efectivamente la primera obra de arte moderna.

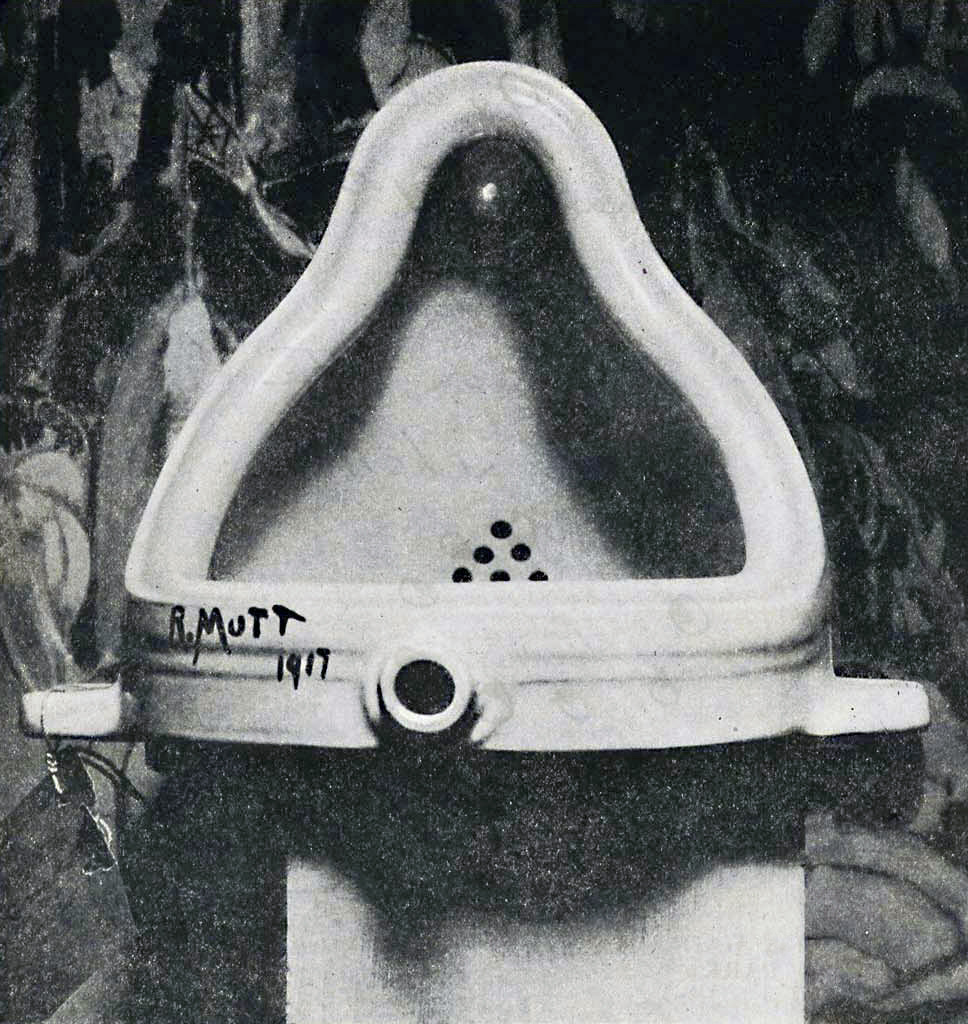

Marcel Duchamp, Fountain, 1917

Una celebre introducción publica del ready made ocurrió en 1917 con la escultura “Fountain”: en ella, Duchamp crea una entidad tripartida en la cual objeto, firma y título contribuyen a una nueva definición del objeto artístico. El enaltecimiento del objet trouvé en obra de arte se desarrolla a través de tres niveles: el objeto, una escritura material (la firma “R. Mutt”) y una escritura inmaterial, el título “Fountain” (“Fuente”). Este ultimo, transfigurando el orinal en un objeto más noble y presentándolo como una escultura (una representación de algo más), contribuye en manera esencial a la estrategia conceptual del ready made, aunque manteniendo un irreducible y necesario componente irónico. En toda su carrera, los títulos de Duchamp (que, para él, eran el “color invisible” de una obra) fueron siempre el elemento fundamental de una experimentación formal y literaria que llega a su apogeo en el ultimo trabajo, titulado “Étant donnés: 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage…” (“Dados: 1. La cascada, 2. La luz de gas…”, 1946-1966).

Se cuenta de un episodio en el cual André Breton ayudaba a Yves Tanguy a titular algunos de sus cuadros, inspirándose en un texto de psiquiatría. Títulos como “Hacia el norte lentamente”, “Mamá, papá está herido!” o “El sol en su joyero” testimonian esta búsqueda, donde un elemento textual, aparentemente desligado de los contenidos de la obra, actúa como parte esencial de la imagen misma dándole una dirección, un impulso narrativo. Semejante actitud, propia del movimiento surrealista, encontrará luego un constante éxito en toda la segunda parte del siglo XX, hasta llegar a los títulos barrocos e interminables de Damien Hirst (“Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything” es un buen ejemplo). A partir del inicio del modernismo el espacio del título ya no ha podido ser eludido: está siempre incorporado perfectamente al interno de la misma obra.

La insuficiencia de la reflexión teórica sobre el título en las artes visuales es palpable desde la voz “título” en el diccionario, que asevera: “nombre, breve indicación colocada en la parte inferior de una obra de arte para dar a conocer su sujeto o su contenido”. En realidad, a partir del siglo XX uno de los elementos formales a través del cual se experimentaron numerosas estrategias ha sido, justamente, el descarte entre el título y “el sujeto o el contenido” de la obra. Resulta más pertinente la significación jurídica suministrada por el mismo diccionario: “calificación particular que atestigua el cargo, la dignidad de alguien”. Hoy, cualquier objeto considerado arte debe tener un título; es un elemento que efectivamente atestigua el cargo, la dignidad de un objeto en cuanto obra.

Yves Tanguy, Maman, Papa est blessé!, 1927

Como la firma, el título marca indeleblemente la obra y condiciona sus modalidades de experiencia. Pero la firma ocupa un espacio necesariamente material, visible (su visibilidad es su principal condición de existencia); el título habita, en cambio, un espacio inmaterial. Se puede indicar a través de numerosos soportes (la ficha técnica, el marco, el catalogo, etc.), y sin embargo su existencia no depende de éstos: se trata de un elemento intrínseco a la obra en cuanto invisible; es una escritura inmaterial, un estrato de lenguaje que la acompaña siempre desde afuera y que determina sus mismas condiciones de existencia, como un sistema planetario binario. El título vive al lado de la obra y siempre junto a ella (literalmente un paratexto, según la definición de Genette). Es afín a la noción de nombre y sin embargo la excede claramente, ya que no se limita a “referirse a cada elemento de conjuntos homogéneos” (nombre común) o a “referirse solo a un ser o una cosa para distinguirlos” (nombre propio).

Más bien vale la pena indagar el estatuto del título utilizando la noción de “signatura”, que Michel Foucault y Giorgio Agamben retomaron del medico renacentista Paracelso. La signatura es una marca que determina y condiciona la lectura y el uso del objeto desde afuera: es un excedente del signo, un componente suyo puramente externo. Si éste faltase, “la obra permanecería absolutamente inalterada en su materialidad y en su cualidad. Sin embargo, la relación introducida por la signatura es, en nuestra cultura, tan importante […] que cambia por completo nuestro modo de observar la obra en cuestión” [3].

SX: "El Loco" del tarot Rider White

DX: Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919

Siguiendo estas indicaciones, podemos apreciar la insuficiencia de un clásico enfoque semiótico a la pareja obra-título. Se trata claramente de un mecanismo diferente de aquél que asocia nombre y objeto, significante y significado. Título y obra no están unidos por una relación de significación; actúan más bien en un performance conjunto, componen un aparato binario, donde ambos términos se muestran al mismo tiempo, en una única configuración. Resulta más eficaz estudiar la relación que, en las cartas del tarot, une los títulos de los arcanos mayores con las imágenes correspondientes. Es una relación que con frecuencia se define como emblematica.[4] El elemento textual excede el valor didáctico e instaura con la imagen un dialogo que lo remite a aquella pluralidad de interpretaciones y de lecturas que hace tan potente el dispositivo del tarot. El misterio irreducible de la relación entre título e imagen en el tarot puede, entonces, proveer un modelo para iluminar la homologa relación entre título y obra en las artes visuales: se puede argüir que en tal misterio se oculta, efectivamente, el estatuto mismo de la obra de arte en su acepción contemporánea.

Después de la experiencia modernista, ya no es posible imaginar una obra desligada de un título. Incluso la popular locución “Sin título” (o, en inglés, “Untitled”), ya no tiene nada que ver con la ausencia de un título, sino que se convierte automáticamente en una decisión estilística, que se sitúa en la entera historia de las obras “Untitled” (está claro que tal expresión asociada a un trabajo de Maurizio Cattelan resulta radicalmente diferente de la misma asociada a un cuadro de Agnes Martin). Inversamente, me interrogo a menudo sobre la posibilidad de un grado cero del título: un título puro, sin una obra a la cual referirse. ¿Cómo pensar un título que no está ligado a nada (que no intitula) y que sin embargo se mantiene vivo en cuanto tal? ¿Cómo concebir un título que se afirma con mas fuerza justo en el punto donde ya no indica nada?

Michelangelo Antonioni, L'avventura (afiche), 1960

Desde un par de años, he iniciado a apuntar una lista de títulos que, un día, me gustaría utilizar. A veces son títulos que me fascinan y que le envidio a otros autores, como por ejemplo “Los transparentes” de Yves Tanguy o “L.H.O.O.Q.” de Duchamp, de una belleza ya clásica como la de una carta del tarot. O bien, “Viento en el viento” u “Hombre camión”, robados a cantautores italianos de los años Setenta. A veces se trata de títulos de libros, como “El vendaval y otras cosas” de Eugenio Montale u “Ojazos de madera” de Carlo Ginzburg (a su vez tomado de un fragmento de “Pinocchio”). O de películas, como “Sobriety, Obesity and Growing Old” de William Kentridge o “L’avventura” de Antonioni. En la lista hay un título que me gusta particularmente y que he extrapolado de la letra de una canción italiana: “Una muchacha de Roma, cuyo rostro recuerda el colapso de una represa”.

Anoto también títulos inventados en mi lengua madre, como “Crepapelle”, “Il nonnulla” o “Gnorri”, con los cuales quisiera llamar unas canciones que nunca he escrito y que habría debido que escribir hace tiempo, cuando tocaba en un grupo de blues. “Anónimos y antónimos” nace de un lapsus de una señora que un día entró en la librería de mi novia en búsqueda de un diccionario. La lista comprende algunos títulos que me aparecieron en sueños (“Los gigantes”, “La prueba del 9”,“Gondwana”), otros tomados en préstamo de una visita en un almacén de muebles sueco (“Lillabo”), de conversaciones con mi amiga francesa Maeva (“Bougeotte”, “Contrecœur” o “L’archeologie du savoir faire”) o con mi amigo Alessio, físico de las partículas (“Supersimetría”, “La perla de Planck”o “El problema de los afinadores de pianos”).

Me doy cuenta que la lista se está volviendo bastante larga; más crece, más me doy cuenta que nunca alcanzaré a utilizar todos estos títulos, que permanecerán como puras potencialidades. Alguien me sugirió de presentar, por ejemplo en una exposición, la lista tal cual; me pongo el problema, entonces, de qué título le daría.

[1] Bartolomé Mestre Fiol, El cuadro en el cuadro en la pintura de

Velázquez, Palma de Mallorca, 1972.

[2] Michel Foucault, Les mots et les choses, 1966.

[3] Giorgio Agamben, Segnatura rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino, 2008.

[4] Paolo Fabbri dio en 1968 una conferencia en la Universidad de Urbino titulada Il racconto della cartomanzia e il linguaggio degli emblemi (“El cuento de la cartomancia y el lenguaje de los emblemas”), en la cual Italo Calvino afirmó de haberse inspirado para componer Il castello dei destini incrociati (“El castillo de los destinos cruzados”, Einaudi, Torino, 1973).