Titulos IT

Riccardo Giacconi

I titoli e le cose

2014

Giorgione, La tempesta, 1505-1508

Numerosi critici e storici della musica hanno fatto notare il gran malinteso nel chiamare “Chiaro di luna” la Sonata per piano n. 14, Op. 27 n. 2 di Beethoven. Tale titolo ufficioso, che si diffuse dopo la morte del compositore, fuorvierebbe l’ascolto della sonata che, lungi dall’evocare un paesaggio romantico, avrebbe piuttosto le caratteristiche di una marcia funebre. Questo ed altri casi hanno suscitato la mia attenzione da quando ho sviluppato una sorta di ossessione per i titoli.

Nella storia dell’arte, il titolo è una delle prime strategie di incorporazione della scrittura all’interno di un’opera – assieme al dispositivo della firma, con cui condivide diversi aspetti. Si può definire il titolo come uno strato di linguaggio che, pur non facendo (quasi mai) materialmente parte dell’opera, si presenta assieme ad essa in un’unica configurazione e instaura con essa una relazione dialogica costante, da cui l’esperienza estetica diviene imprescindibile. Una sorta di simbiosi.

Tradizionalmente, il concetto di titolo e quello di nome si sovrappongono: fino all’Ottocento il titolo è, con qualche eccezione, una dicitura più o meno convenzionale per indicare il soggetto o il contenuto di un’opera e inserirla, eventualmente, in un genere pittorico o scultoreo specifico. Alcuni esempi sono “Eros e Psiche”, “Annunciazione”, “Pietà”, “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Cleopatra”, oltre ovviamente alle indicazioni del soggetto nei ritratti.

Un quadro come “La tempesta” di Giorgione (1505 – 1508) deve molto del suo mistero alla difficoltà di nominare il soggetto raffigurato. Tale difficoltà è testimoniata dalla scelta (posteriore) del titolo, che sembrerebbe indicare nell’opera il primo paesaggio della storia dell’arte occidentale. Storicamente, dunque, il titolo (spesso conferito da storici dell’arte più che dagli stessi artisti) serve per classificare all’interno di un genere, di una storiografia o di una serie di tecniche di rappresentazione. Si tratta quindi di un attributo esterno all’opera: un cartiglio, un supplemento. Nelle cornici, il titolo appare in calce al dipinto, come una legenda (una “cosa da leggere”) o didascalia.

Diego Velázquez, Las Meninas, 1656

Questa valenza didascalica sarà generalmente la dominante fino più o meno al 19° Secolo, eppure è possibile individuare una prima interrogazione del rapporto dialogico fra titolo e opera con “Las meninas” (1656) di Velazquez. Il quadro, come si soleva fare all’epoca, non venne intitolato dell’autore, e nel primo inventario che abbiamo a disposizione lo si indicò attraverso la locuzione “Ritratto della signora imperatrice con le sue dame e una nana”. Ricevette in seguito diverse altre denominazioni (fra cui “La famiglia del Re Filippo IV” e “Autoritratto del pittore al lavoro”), e fu solo nel 1843, pochi anni dopo essere entrato nelle collezioni del Prado, che il dipinto fu catalogato per la prima volta come “Las meninas” (“le damigelle d’onore”). Fu il pittore e critico Pedro de Madrazo ad assegnargli il titolo attuale, indicando quindi come soggetto della pittura le serve invece della famiglia reale. Alcuni videro in tale scelta un riflesso dell’attitudine repubblicana dell’Europa dell’epoca. Michel Foucault dedicò una dettagliata analisi a “Las meninas” ne “Le parole e le cose” (1966), concludendo che l’argomento del quadro sarebbe la rappresentazione stessa o, più precisamente, “la rappresentazione della rappresentazione classica, e la definizione dello spazio che essa apre”[1]. Se, dunque, è il quadro stesso a mettere in questione cos’è rappresentato in esso e a suggerire l’inversione fra soggetto e oggetto, fra contenuto e spettatore, l’assenza del titolo entra necessariamente a far parte dell’opera. Per la prima volta, lo spazio (vuoto) del titolo diviene un problema intrinsecamente estetico; questo è uno degli aspetti per cui “Las meninas” sarebbe effettivamente la prima opera d’arte moderna.

È nell’Ottocento, in particolare con il Romanticismo, che in diverse discipline il titolo inizia ad assumere una propria autonomia e diviene un elemento centrale nella strategia estetica concepita dall’autore. Oltre al caso di Beethoven, pioniere di un nuovo uso della titolazione nella storia della musica, è possibile rintracciare un altro celebre esempio nel dipinto “L’origine del mondo” (1866) di Gustave Courbet. La valenza provocatoria del quadro, non ancora completamente sopita, deve molto alla scelta del titolo: attraverso di esso, il pittore oppone un livello visivo, pittorico, a un livello linguistico che agisce come controparte ironica.

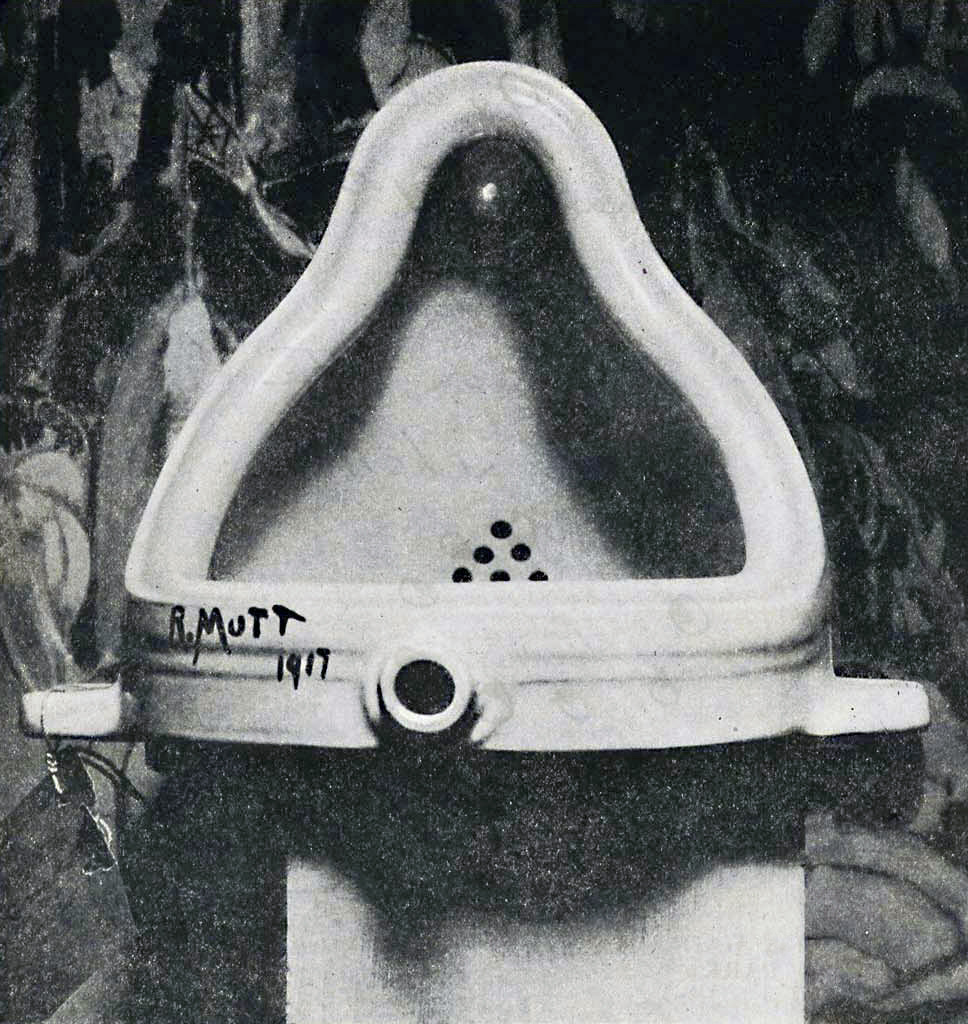

Marcel Duchamp, Fountain, 1917

Una celebre introduzione pubblica del ready made avviene nel 1917 con la scultura “Fountain” (“Fontana”): in essa, Marcel Duchamp crea un’entità triplice, in cui oggetto, firma e titolo contribuiscono a una nuova definizione dell’oggetto d’arte. L’innalzamento dell’objet trouvé a opera si sviluppa attraverso tre piani: l’oggetto, una scrittura materiale (la firma “R. Mutt”) e una scrittura immateriale, il titolo “Fountain”. Il titolo, trasfigurando l’orinatoio in un oggetto più nobile e presentandolo quindi come una scultura (una raffigurazione di qualcos’altro), contribuisce in maniera essenziale alla strategia concettuale del ready made, pur mantenendo un’irriducibile e necessaria componente ironica. In tutta la sua carriera, i titoli di Duchamp (che lui stesso chiamava “il colore invisibile” di un’opera) rimasero un elemento essenziale: tale sperimentazione formale e testuale giunge al suo culmine proprio in occasione della sua ultima opera, che l’artista intitola “Étant donnés: 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage…” (“Essendo dati: 1. La cascata d'acqua, 2. L'illuminazione a gas…”, 1946-1966).

Yves Tanguy, Maman, Papa est blessé!, 1927

Mi affascina molto l’episodio in cui André Breton aiutava Yves Tanguy a intitolare alcuni suoi quadri attingendo da un testo di psichiatria. Titoli come “Verso il Nord lentamente”, “Mamma, papà è ferito!” o “Il sole nel suo portagioie” mostrano il segno di questa ricerca, in cui un elemento testuale apparentemente slegato dai contenuti dell’opera agisce, in realtà, come parte essenziale dell’immagine stessa dandogli una direzione, una spinta narrativa. Tale approccio, comune nel movimento surrealista, troverà poi una costante fortuna in tutta la seconda parte del Novecento, fino ad arrivare ai titoli barocchi e interminabili di Damien Hirst (“Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything” è un buon esempio).

Risulta chiaro che, a partire dall’inizio del Novecento, lo spazio del titolo non è più stato eludibile in quanto, ormai, incorporato sempre e perfettamente all’interno dell’opera stessa.

L’insufficienza della riflessione teorica sul titolo nelle arti visive è riscontrabile fin dalla voce “titolo” nel dizionario italiano, che reca: “nome, breve indicazione posta in calce a un’opera d’arte per farne conoscere il soggetto o il contenuto”[2]. In realtà, a partire dal Novecento si è sperimentato molto sullo scarto fra il titolo e “il soggetto o il contenuto” dell’opera. Risulta più pertinente la declinazione giuridica che fornisce lo stesso dizionario: “qualificazione particolare che attesta la carica, la dignità”. Oggi, qualunque oggetto considerato arte deve avere un titolo; è un elemento che di fatto attesta la carica e la dignità di un oggetto in quanto opera.

Come la firma, il titolo marca indelebilmente l’oggetto d’arte e ne condiziona le sue modalità di esperienza. La firma occupa però uno spazio propriamente materiale, visibile; il titolo vive invece in una forma immateriale. Lo si può indicare attraverso numerosi supporti (la didascalia, la cornice, la scheda informativa, il catalogo, etc.), eppure la sua esistenza non dipende da essi: è un elemento intrinseco all’opera in quanto invisibile; è la scrittura immateriale, lo strato di linguaggio che l’accompagna sempre dal di fuori e che ne determina le stesse condizioni di esistenza, come un sistema planetario binario. Il titolo abita una dimensione incorporea a fianco dell’opera, sempre assieme ad essa (un paratesto, secondo la definizione di Genette). È accomunabile alla nozione di nome, eppure chiaramente la eccede, in quanto non si limita a “riferirsi a ogni elemento di insiemi omogenei” (nome comune) o a “riferirsi solo a un essere o a una cosa per distinguerli” (nome proprio).

Più che con le nozioni di nome o di didascalia, lo statuto del titolo può essere indagato utilizzando la nozione di “segnatura”, impiegata da Michel Foucault e da Giorgio Agamben e ripresa dal medico rinascimentale Paracelso. La segnatura è una marca che determina e condiziona la lettura e l’uso dell’oggetto dal di fuori: è un surplus del segno, una sua componente puramente esterna. “Se essa mancasse, l’opera rimarrebbe assolutamente immutata nella sua materialità. Eppure la relazione introdotta dalla segnatura è, nella nostra cultura, così importante […] che cambia radicalmente il nostro modo di guardare l’opera in questione”[3].

Seguendo queste indicazioni, possiamo cogliere l’insufficienza di un classico approccio semiotico alla coppia opera-titolo. Si tratta chiaramente di un meccanismo diverso da quello che lega nome e oggetto, significante e significato. Titolo e opera non sono uniti da un rapporto di significazione; agiscono piuttosto in una performance congiunta, componendo un apparato binario in cui i due termini si mostrano insieme in un’unica configurazione. Risulta più efficace studiare la relazione che, nelle carte dei tarocchi, lega i titoli degli arcani maggiori con le corrispondenti immagini. È una relazione che viene spesso definita emblematica.[4] L’elemento testuale eccede la valenza didascalica e instaura con l’immagine un dialogo che lo rimette alla pluralità di interpretazioni e di letture che rende così potente il dispositivo dei tarocchi. Il mistero irriducibile della relazione fra titolo e immagine nei tarocchi può allora fornire un modello per far luce sulla relazione omologa fra titolo e opera nelle arti visive: si può arguire che in tale mistero si celi, effettivamente, lo statuto stesso dell’opera d’arte nella sua accezione contemporanea.

Dopo l’esperienza modernista non è più possibile ignorare lo spazio del titolo in un’opera. La spesso utilizzata locuzione “Senza titolo” (o, in inglese, “Untitled”), non ha ormai nulla a che fare con l’assenza di titolo ma automaticamente diviene una scelta stilistica, che si situa nell’intera storia delle opere “Untitled”. Inversamente, m’interrogo spesso sulla possibilità di un titolo puro, senza un’opera a cui riferirsi: una sorta di grado zero del titolo. Come immaginare un titolo che non è legato a nulla (che non intitola) e che tuttavia si mantiene vivo in quanto tale? Come pensare un titolo che “si afferma con più forza proprio nel punto in cui non descrive più nulla”[5]?

SX: "Il matto" dei tarocchi Rider White

DX: Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919

Da un paio di anni ho iniziato ad annotare una lista di titoli che, un giorno, mi piacerebbe utilizzare. A volte sono titoli che mi affascinano e che invidio ad altri autori, come ad esempio “I trasparenti” di Yves Tanguy, o il celeberrimo “L.H.O.O.Q” di Duchamp, di una bellezza già classica come quella di una carta dei tarocchi. Oppure “Vento nel vento”, una canzone di Battisti non troppo conosciuta, o “Uomo camion” di Paolo Conte, che mi piacerebbe utilizzare per una grande scultura (non ho però mai fatto sculture e non credo ne farò in futuro). A volte includo titoli di libri, come “La bufera e altro” di Montale o “Occhiacci di legno” di Carlo Ginzburg (a sua volta preso da un passo di “Pinocchio”). O titoli di film, come “Sobriety, Obesity and Growing Old” di William Kentridge o “L’avventura” di Antonioni. Nella lista c’è un titolo che mi piace particolarmente: “Una ragazza di Roma la cui faccia ricorda il crollo di una diga”, che ho estrapolato dal verso di una canzone di De Gregori.

Michelangelo Antonioni, L'avventura (afiche), 1960

Annoto anche titoli inventati da me, come “La disavventura”, “Il nonnulla” o “Gnorri”, con cui mi piacerebbe chiamare delle canzoni che non ho mai scritto, che avrei dovuto scrivere tempo fa quando suonavo in un gruppo. Altri titoli, come “Crepapelle”, “Controvena” o “Il marrovescio”starebbero bene per performances tipo Azionismo Viennese, purtroppo lontane dalla mia indole, mentre “Anonimi e contrari” nasce da un lapsus di una cliente alla ricerca di un dizionario nella libreria della mia ragazza. Un titolo come “Giacomo Giacomo” mi sembra perfetto per un documentario sul mio conterraneo Leopardi, che non ho però in mente di fare. La lista comprende dei titoli che mi sono apparsi in sogno (“Gli zingari”, “La prova del 9”), altri presi in prestito da una visita all’Ikea (“Lillabo”), da conversazioni con la mia amica francese Maeva (“Bougeotte” o “Contrecœur”)o con il mio amico Alessio, fisico delle particelle (“Supersimmetria”, “La perla di Planck” o “Il problema degli accordatori di pianoforti”).

La lista è diventata piuttosto lunga; più cresce, più mi rendo conto che non riuscirò mai ad utilizzare tutti questi titoli, che rimarranno delle pure potenzialità. Qualcuno mi ha suggerito di presentare, ad esempio in una mostra, la lista di titoli tale e quale; il problema sarebbe, allora, darle un titolo.

[1] Michel Foucault, Les mots et les choses, 1966. (trad. it. Le parole e le cose, Rizzoli, Milano, 1967).

[2] AA.VV., lo Zingarelli 2014, Zanichelli, Bologna, 2014.

[3] Giorgio Agamben, Segnatura rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino, 2008.

[4] Paolo Fabbri tenne nel 1968 una conferenza all’Università di Urbino intitolata Il racconto della cartomanzia e il linguaggio degli emblemi, a cui Calvino affermò di essersi ispirato per la composizione de Il castello dei destini incrociati (Einaudi, Torino, 1973).

[5] G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995